小国城(おぐにじょう)は、新潟県長岡市小国町小国沢・太郎丸にあった日本の城(平城・居館)。越後国刈羽郡小国保を拠点とした小国氏発祥の地とされる。行政上の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)としては同町太郎丸の小国氏居館推定地を指すが、同町楢沢の小国沢城(小松入城・菅沼城)単体を「小国城」と呼ぶ場合や、あるいは小国氏居館・小国沢城と、周囲の山城群を一括して「小国城」とする意見がある。

概要

小国氏は、鎌倉時代前期の御家人・小国頼連を家祖とし、現在の長岡市小国町域にあたる刈羽郡小国保を領有した。

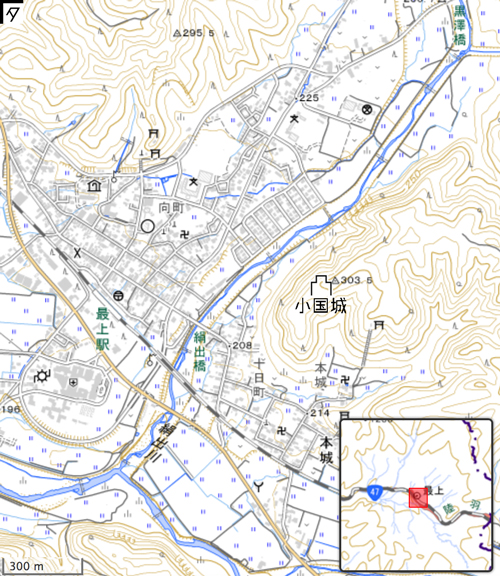

小国氏居館(小国城)の位置は正確には解っていないが、渋海川の支流・小国沢川左岸の段丘上に所在し、木喰作の仁王像(市指定有形文化財)があることで知られる曹洞宗寺院・真福寺境内を中心とする付近と推定されている。行政上の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)としても同地が「小国城跡」として設定されている。

1983年(昭和58年)当時の刈羽郡小国町の広報誌コラムでは、真福寺の東方に位置する山城・小国沢城(小松入城・菅沼城とも)を「小国城」と呼称して解説しつつ、現在の真福寺を小国氏居館推定地と考察しているが、その根拠として、小国沢城に近く有事の際の連絡が容易であること、山麓にありつつ要害性を有した地形であること、「太郎丸」という城郭の主要な曲輪を連想させる地名を持つこと、を挙げている。また、同書では、小国沢城を含めた真福寺の小国氏居館を中心とする半径2キロメートルの範囲内に、小国氏関連の複数の山城群(小栗山城・猿橋城・法坂城・諏訪井城等)が存在することを挙げ、これらと小国氏居館を一体として「小国城」と捉えることも出来るとしている。

なお、小国沢川を挟んで北岸に位置する「延命寺が原」には延命寺城があったとされ、こちらのも小国氏居館と考えられており、現在「小国氏発祥の地の碑」が建っている。

小国城(小国氏居館)は、小国氏の移転後には新保氏が入ったが、新保氏も後に小千谷地方へ移転したと伝わる。

脚注

参考文献

- 山崎正治 1983a「小国の山城-⑥小国城(その1)-」『広報おぐに』1983年(昭和58年)5月15日号(169号)p.11

- 山崎正治 1983b「小国の山城-⑦小国城(その2)-」『広報おぐに』1983年(昭和58年)6月15日号(170号)p.9

- 長岡市教育委員会 2016「7 延命寺地区立会調査」『平成27年度長岡市内遺跡発掘調査報告書』長岡市教育委員会 pp.12-15

関連項目

- 日本の城一覧

外部リンク

- 『「天地人」小国氏ゆかりの地ガイドマップ』

- 「小国町歴史資料館-中世-」

![[小国城] 城びと](https://shirobito.jp/assets/img/upload/mouth/2021/12/5242_7ec0471799c7be1d77667af3994ffec2.jpg)