テラヘルツ時間領域分光(テラヘルツじかんりょういきぶんこう 英語: Terahertz TimeDomain Spactroscopy: THz-TDS)は、テラヘルツ波の波形を直接測定することによって得られる電磁波の電場の時間波形をフーリエ変換し、電磁波のスペクトルを得る分光法である。

概要

近年、テラヘルツ波が世界的注目を集めるに至った大きな要因として、フェムト秒レーザーを用いた広帯域テラヘルツパルスの発生・検出法が開発された事が挙げられる。この技術はテラヘルツ時間領域分光法と呼ばれ、現在世界で最も広く用いられている。

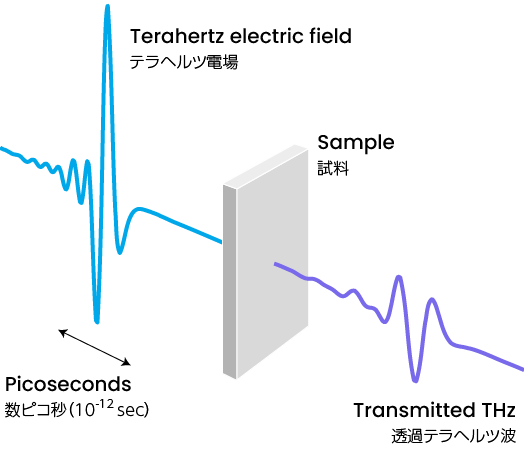

テラヘルツ波が伝播する経路中に測定したい測定試料を置き、透過したテラヘルツ波の時間波形を検出する。その検出信号と、測定試料のない状態でのテラヘルツ波の時間波形とを検出した検出信号を用い、検出信号をフーリエ変換して、テラヘルツ波の振幅と位相の情報を得る。

光源としては、励起光であるフェムト秒レーザーパルスをテルル化亜鉛や三フッ化N,N-ジエチルアミノ硫黄 (DAST)のような非線形光学結晶や光伝導スイッチに照射することによって発生するテラヘルツ波を用いることが多い。

テラヘルツ波の検出にも光伝導スイッチ(光伝導アンテナとも呼ばれる)が利用されるが、電気光学効果を利用した検出法などもある。プローブパルス光が光伝導スイッチなどに照射された瞬間のテラヘルツ電場に比例した信号を時系列で測定し、電場の時間波形をフーリエ変換することにより、テラヘルツ波の振幅と位相を同時に独立して検出することができる。

テラヘルツ波の時間領域分光法の特徴は、テラヘルツ波の振幅と位相が1回の測定で検出することができるという点である。これにより、物質の複素屈折率や複素誘電率などの検出が可能になり、物質の物性測定などに用いられる。

脚注

関連文献

- 大竹秀幸, 猿倉信彦、「テラヘルツ電磁波のさまざまな発生法とその応用」『応用物理』 1997年 66巻 9号 p.984-985, doi:10.11470/oubutsu1932.66.984, 応用物理学会

- 大竹秀幸, 猿倉信彦、「テラヘルツ電磁波によるイメージング」『電気学会誌』 2000年 120巻 1号 p.27-30, doi:10.1541/ieejjournal.120.27, 電気学会

- 阪井清美, 谷正彦、「テラヘルツ光エレクトロニクス」『応用物理』 2001年 70巻 2号 p.149-155, doi:10.11470/oubutsu1932.70.149, 応用物理学会

- 阪井清美, 萩行正憲、「テラヘルツ時間領域分光法とイメージング」『レーザー研究』 2002年 30巻 7号 p.376-384, doi:10.2184/lsj.30.376, レーザー学会

- 桒島史欣、「レーザーカオスを用いたTHz波の発生」『レーザー研究』 2011年 39巻 7号 p.502-507, doi:10.2184/lsj.39.502, レーザー学会

関連項目

- 時間領域

- テラヘルツトモグラフィ

- テラヘルツイメージング