NGC 3982は、おおぐま座の方角に約6800万光年離れた位置にある中間渦巻銀河である。UGC 6918としても知られる。1789年4月14日にウィリアム・ハーシェルが発見し、惑星状星雲と誤分類した。NGC 3982は、M109銀河群の一員である。

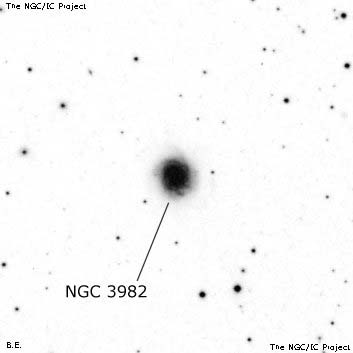

視等級は12.0で、NGC 3982の観測には望遠鏡が必要である。小さな望遠鏡を用いると、この銀河は、中心領域が若干明るい球状の非常に暗く希薄な斑状の光として見える。

概要

NGC 3982はセイファート2型銀河で、銀河系の約3分の1にあたる約30万光年に広がっている。我々から約1109 km/sの速度で遠ざかっている。この銀河は、銀河系に似た典型的な渦巻銀河であり、中心部には超大質量ブラックホールが存在し、明るい腕では星形成が盛んである。この領域では、超新星も観測されている。

NGC 3982の腕の中では、急速に恒星が誕生している。明るい銀河核には古い恒星が集まっており、中心ほど密度が高くなっている。核周辺領域でも星形成が盛んで、1年間当たり0.52太陽質量と推定されている。ハッブル宇宙望遠鏡による画像では、核周辺の星形成領域と銀河核の間には、小さな渦が存在するのが示され、これは星形成領域からブラックホールにガスが転移するチャネルとなっている。

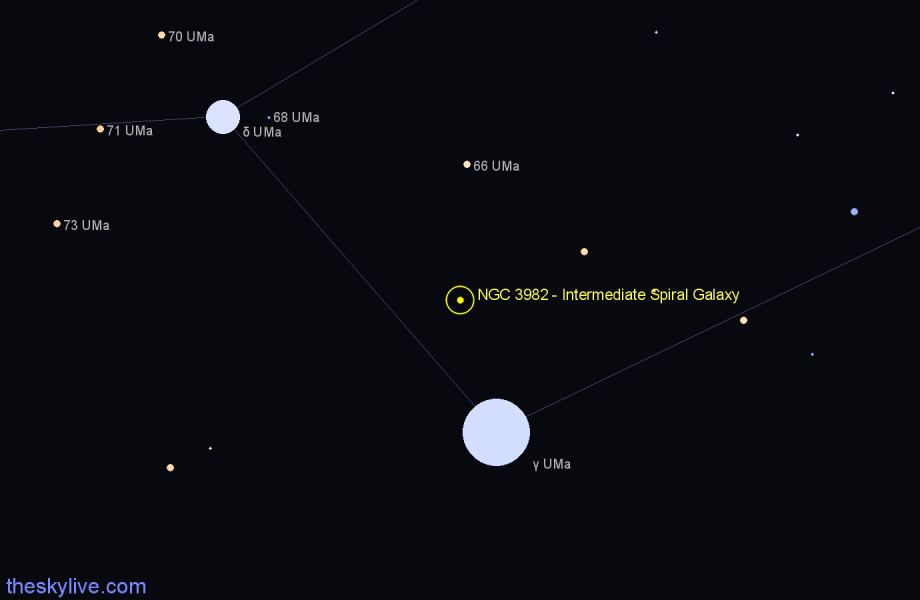

NGC 3982は、おおぐま座に位置し50個以上の銀河を含むM109銀河群の一員である。この銀河群は、最も明るい渦巻銀河M109から名付けられた。

この銀河は、超新星とケフェイド変光星という、天体の距離を測定するための2つのツールを両方含むため、銀河系外の距離を測定する手助けとなることができ、興味を持って研究されている。

超新星SN 1998aq

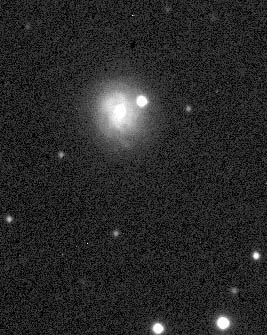

1998年、NGC 3982の超新星からの光が地球に届き、イギリスのアマチュア天文学者マーク・アームストロングが発見した(この超新星は、後にSN 1998aqと名付けられた)。この超新星は、視等級が14.9の時に発見され、2日間増光し、最大14.0等級に達した。この爆発は、白色矮星が伴星から質量の転移を受ける連星系に由来するもので、白色矮星が十分な質量を獲得し、これ以上自身を支えきれなくなると、恒星は激しく明るい爆発を起こす。典型的な渦巻銀河では、約100年ごとに超新星爆発が発生するため、NGC 3982やその他の銀河の高解像度画像を用い、超新星を起こしそうな恒星を探している。

出典

外部リンク

- Spiral Galaxy NGC 3982 @ SEDS NGC objects pages

- The Distance to Supernova 1998aq in NGC3982 Arxiv, 2001

- NGC 3982 at ESA/Hubble

- Circumnuclear Star Forming Activity in NGC 3982