フラクトグラフィ(英: Fractography)とは、破損した物体の破面を観察し、破壊原因や破壊の機構の情報を得る解析、あるいは、そのような手法のことである。日本語では破面学や、単に破面解析と訳される。事故調査や研究室での材料試験などで活用される。

概説

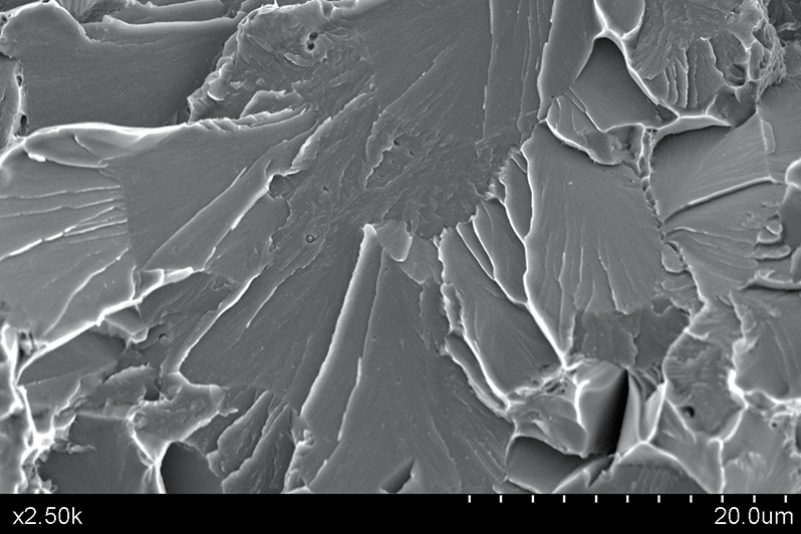

1つの物体が破壊して2つ以上に分離すること(いわゆる「割れる」こと)を工学的には破断と呼ぶ。物体が破断するとき、対になる新生面が発生して物体が分離するが、このような新生面を破面あるいは破断面と呼ぶ。破面の表面形状にはその破断の仕方による特徴が残り、フラクトグラフィは、その破面を観察することで破壊原因や破壊機構を推定することを目的とする。機械部品の破損が関係する事故の破壊原因調査や、材料の破壊力学的研究などで活用される。

破断面の観察方法としては、肉眼から光学顕微鏡、電子顕微鏡、走査型トンネル顕微鏡までの装置が得たい情報に応じて使用される。肉眼や光学顕微鏡などを用いた低倍率な方法によるものをマクロフラクトグラフィ、電子顕微鏡などを用いた高倍率な方法によるものをマイクロフラクトグラフィとも呼ぶ。

破面の特徴としては、疲労破壊では、巨視的な縞模様のビーチマーク、微視的な縞模様のストライエーションなどがある。

破面の特徴

金属材料の破壊機構とそれらによる破面の主な特徴を示す。実際の破壊要因に該当する特徴が表れない、あるいは残っていない場合も有るので注意が必要である。

脚注

出典

参考文献

- 日本機械学会 編『機械工学辞典』(第2版)丸善、2007年1月20日。ISBN 978-4-88898-083-8。

- 吉田亨『破断面の見方』(初版)日刊工業新聞社、2011年10月14日。ISBN 4-526-05394-5。

- 大路清嗣、中井善一『材料強度』(第1版)コロナ社、2010年10月20日。ISBN 978-4-339-04039-5。

関連文献

- 江原隆一郎「最近のフラクトグラフィとその応用: 3.環境破壊II -腐食疲労-」『材料』第47巻第8号、1998年8月15日、874-880頁、doi:10.2472/jsms.47.874、ISSN 0514-5163、NAID 110002302416。

関連項目

- 法科学

外部リンク

- 「フラクトグラフィー」 - 機械工学事典(日本機械学会)

- 『フラクトグラフィー』 - コトバンク

- 材料強度学-破壊解析の理論コース - 研究人材のためのe-learning(科学技術振興機構)

- 材料強度学-破壊解析の事例コース - 研究人材のためのe-learning(科学技術振興機構)

- Component Failure Museum - The Open University Materials Engineering Group