177型ソナー(英語: ASDIC Type 177)は、イギリスで開発された探信儀(ASDIC, アクティブ・ソナー)。また改良型の184型についても本項で扱う。

来歴

第二次世界大戦中、水測装備として探信儀(ASDIC; 米式呼称ではアクティブ・ソナー)が広く用いられていたが、これらはいずれもサーチライト・ソナーであり、1回に1つの方向に対してしか探信を行うことができず、その反響音が返ってくるまでは他の方向を探知できないという欠点があった。このことからイギリスでは、1943年より複数方向を同時あるいはほぼ同時に探信できるスキャニング・ソナー(走査型ソナー)の開発に着手した。

同盟国であるアメリカ合衆国でも、同時期に同種の研究開発に着手しており、W・W・ベーレンズ・Jrの指揮下にQHBを開発して、1948年より艦隊配備を開始した。これはリン酸二水素アンモニウム製の圧電素子による送受波器を48本のステーブとして、直径19インチ (48 cm)の円筒形に配列したアレイを用いていた。

イギリスでも、まず同様の円筒形アレイを用いた172型ソナーが試作された。しかし当時の技術では、同方式を用いた場合のビーム形成能力に限界があり、イギリス海軍は現在でいうところの待ち受け受信方式を要望したことから、同方式はさしあたり放棄された。これを受けて開発されたのが177型であり、設計は1949年までに完了した。

設計

177型

イギリス初の実用スキャニング・ソナーであり、おおむねアメリカのAN/SQS-4に相当する。ただし上記の経緯により、AN/SQS-4が円筒形アレイを採用したのに対して、177型では、送受波器を10個ずつ12列に配したプレーナアレイ(平面型アレイ)とされている。

使用する周波数はAN/SQS-4より低周波(AN/SQS-4は8~14 kHz)であったことから、理論上は20,000ヤード (18,000 m)という最大探知距離を発揮することができた。12ノットで航行中の母艦から潜水艦を探知できる距離は、シーステート1〜2で等温の環境であれば18,000ヤード (16,000 m)と期待されていたが、シーステート2〜3で海水温が非理想的な状況では8,000ヤード (7,300 m)まで低下し、シーステート4〜5かつ海面付近の目標に対してはわずか3,000ヤード (2,700 m)程度と見積もられていた。

- 搭載艦

- デアリング級駆逐艦

- カウンティ級駆逐艦(184型に後日換装)

- ホイットビィ級フリゲート(174型より換装)

- ロスシー級フリゲート(174型より換装)

- リアンダー級フリゲート(184型に後日換装)

- 81型フリゲート

184型

1955年より開発着手された184型は、177型と30%の部品共通性を確保しつつ、送受波系をAN/SQS-4と同様の円筒形アレイに変更したものであった。チタン酸バリウム製の圧電素子による送受波器が13個ずつ、32本のステーブとして、直径3.5フィート×高さ3.5フィートの円筒形に配列されていた。パルス幅は45ミリ秒、音源レベルは136デシベルであり、また長距離用として150ミリ秒のパルス幅も使用可能とされていた。

アクティブ・ソナーとしての探知距離は、177型より若干劣るものであったとされている。またパッシブ・モードでは、例えば45ノットの蒸気魚雷に対する探知距離は、母艦速度18ノットでは6,000ヤード (5,500 m)、母艦速度24ノットでは3,000ヤード (2,700 m)、母艦速度18ノットでは1,500ヤード (1,400 m)とされている。

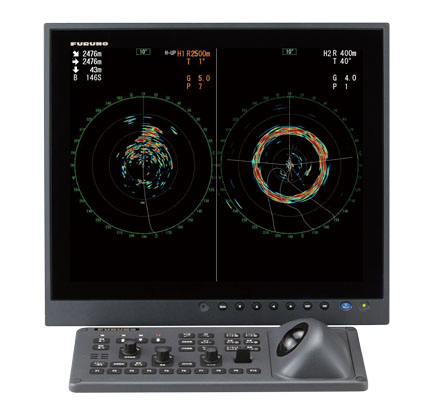

その後、回路を半導体化した改良型として184M型、ドップラー・ディスプレイも半導体化した184P型、さらにPPIディスプレイも半導体化した184S型が順次に開発された。1989年4月までに、29隻の艦が184P型仕様にアップグレードされた。

- 搭載艦

- カウンティ級駆逐艦(177型より換装)

- 82型駆逐艦「ブリストル」

- リアンダー級フリゲート(177型より換装)

- コンデル級フリゲート( チリ海軍)

- 21型フリゲート

- 42型駆逐艦(2016型ソナーへ後日換装)

参考文献